- 子供が舌で前歯を押す、舌を噛むなど

「舌癖」とは? - 子供の舌癖を引き起こす原因

- 舌の位置も大切!注意すべき「低位舌」とは?

- 舌癖や低位舌を放っておくデメリット

- 舌で前歯を押すなどの舌癖や低位舌の治し方

子供が舌で前歯を押す、

舌を噛むなど「舌癖」とは?

舌癖は、食事や会話以外で舌が不必要に動く癖のことです。適切な舌の位置は上顎に密着している状態です。

赤ちゃんがミルクを飲む際の舌の前方への突出が、成長しても続くことがあり、これが「舌突出癖」と呼ばれます。舌癖は出っ歯の原因になったり、歯間に隙間を生じさせたり、噛み合わせの問題を引き起こすことがあります。また、発音にも影響を与え、特定の音が不明瞭になることがあります。

お子さんにこのような症状(舌癖)はありませんか?

- 常に舌を歯で噛む癖がある

- 口が開いた状態でいることが多い

- 食事中に食べ物が口から落ちたり、音を立てて食べたりしている

- はっきりとした発音ができない

- 話しているときに唾液が飛んだり、口の端に溜まったりする

- 食べ物を舌で受け止めようとする(迎え舌)

- 姿勢が悪い

舌の癖をそのままにしておくと、舌と唇のバランスが乱れ、歯並びや顎の成長に負の影響を与える可能性があります。口呼吸をしていないか、また舌の癖がないかをチェックしましょう。

子供の舌癖を引き起こす原因

口や舌の筋力不足

歯並びや咬み合わせは、歯の外側の筋肉(口輪筋や頬筋など)と内側の舌の力のバランスによって保たれています。これは「バクシネーターメカニズム」と呼ばれる重要な機能です。外側の筋肉が弱まると、舌の圧力によって歯が押され、上下の前歯に隙間が生じる開咬の状態になりがちです。これにより、飲み込む際に舌が前歯の間に出る癖が形成されることがあります。

鼻づまりなどによる口呼吸

アレルギー性鼻炎やアデノイド肥大などがあると、鼻呼吸が困難になり、口呼吸に頼ることがあります。これにより、舌の位置が下がり、飲み込む際に舌が前に出る癖がつくようになります。

舌(舌小帯)が短い

舌小帯の短いと、飲み込み時に舌が適切に口蓋に押し上げられなくなります。その結果、舌が低い位置に留まり、唇の間から突き出る癖が生じます。

指しゃぶり・指吸い

長期にわたる指しゃぶりは、上下の前歯の成長を妨げ、隙間が生じる「開咬」を引き起こす要因になります。これにより、飲み込む際に、舌が前歯の間に出る癖が形成されます。

乳歯が早めに抜けた・

永久歯の本数が少ない

乳歯の早期喪失や永久歯の不足は、歯間に隙間を生じさせ、舌がその隙間に向かって突出する癖を引き起こすことがあります。

舌の位置も大切!

注意すべき「低位舌」とは?

「低位舌」とは

「低位舌」とは舌が正常位置よりも下にある状態で、舌の側面に歯型があることが特徴です。

子供が口を開けた状態でいる、声が小さい、滑舌が悪い、食べる時に音がする場合、低位舌の可能性があります。

「正しい舌の位置」と

「低位舌の舌の位置」

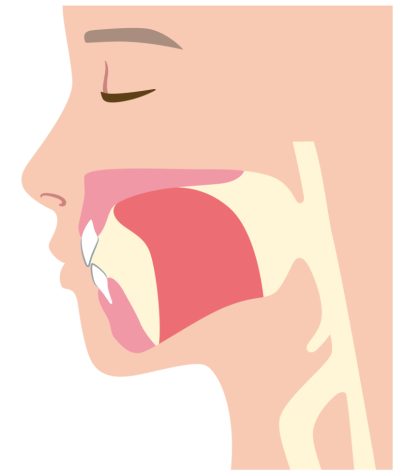

舌の位置は、健康的な歯並びと顎の成長に重要です。正常な舌の位置は、舌が上顎に密着している状態です。しかし、多くの子供達が「低位舌」と呼ばれる、舌が通常より低い位置にある状態にあります。

これが原因で、下顎が前方に成長し、受け口や下顎前突症などの問題が生じることがあります。これらの状態は、滑舌の問題や口呼吸によるアレルギーのリスク増加に繋がります。そのため、正しい舌の位置を理解し、早期に改善することが重要です。家庭でのセルフチェックや対策を行うことをお勧めします。

正しい舌の位置

適切な舌の位置は、リラックス時に舌先が上前歯の裏側にある「スポット」に位置する状態です。この状態では、舌が上顎に密着し、顎の成長を促し、呼吸が楽になり、口が自然に閉じます。

適切な舌の位置は、リラックス時に舌先が上前歯の裏側にある「スポット」に位置する状態です。この状態では、舌が上顎に密着し、顎の成長を促し、呼吸が楽になり、口が自然に閉じます。

子供の頃から正しい舌の位置を意識することは非常に重要です。間違っている場合は、トレーニングや生活習慣で改善する必要があります。

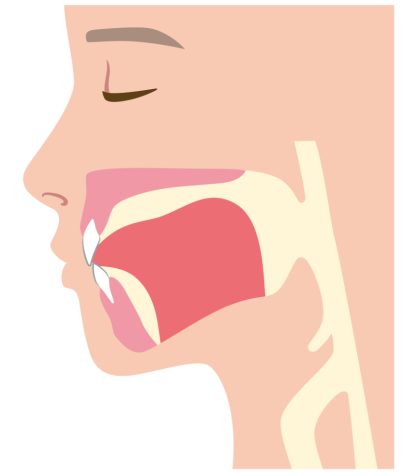

低位舌の舌の位置

「低位舌」とは、舌が通常よりも下に位置する状態です。これが原因で口呼吸になりやすく、リラックス時に口が開いてしまうことがあります。また、舌の筋肉が未発達であるため、上顎に舌を密着させる発音が困難になり、滑舌が悪化することがあります。

「低位舌」とは、舌が通常よりも下に位置する状態です。これが原因で口呼吸になりやすく、リラックス時に口が開いてしまうことがあります。また、舌の筋肉が未発達であるため、上顎に舌を密着させる発音が困難になり、滑舌が悪化することがあります。

子供の低位舌を見分ける

ポイント

口呼吸が習慣になると、唇が閉じずに常に開いた状態になります。これは食事の習慣だけでなく、扁桃腺肥大や歯並びの問題が原因であることも考えられます。

舌に歯の形がついている

低位舌の状態では、舌が下の前歯の後ろに押し付けられるため、舌の端に歯の跡がつき、ギザギザになります。

口呼吸・ポカン口

舌が下に位置することで気道が狭まり、口を開けて呼吸することが多くなります。

滑舌が悪い

舌の筋力不足により、上顎に舌を密着させる発音が困難になり、滑舌が悪化します。特に「タ行」「ナ行」など、口蓋に舌をつける発音が困難になる傾向にあります。

食べる時に音がする

(クチャクチャ)

舌の筋力が弱いと、食べ物をうまく潰せず、食べる際に音が

出ます。

風邪を引きやすい

低位舌による口呼吸は、口の乾燥(ドライマウス)や細菌・ウイルスの侵入を招きます。それにより、風邪を引きやすくなります。

舌癖や低位舌を放っておく

デメリット

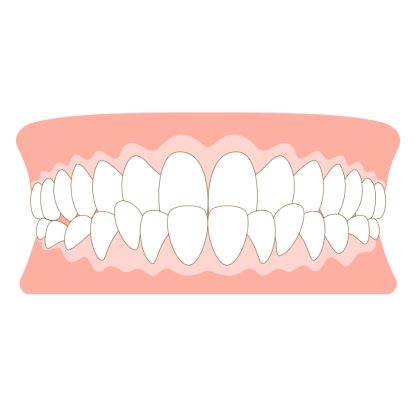

舌癖や定位舌は口元の筋肉バランスを乱し、歯並びを損ね、歯を傾ける可能性があります。これにより口呼吸が促され、風邪やアレルギーのリスクが高まることが懸念されます。

舌癖が影響する

悪い歯並びの例

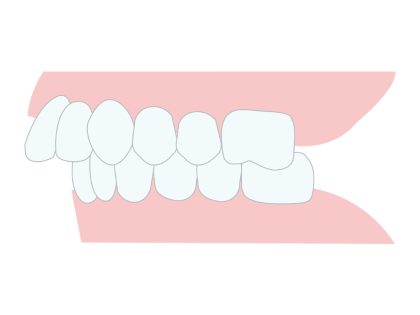

前歯で物を噛めない(開咬)

を前歯で噛む癖や、隙間に押し付ける癖は、前歯間に縦の隙間ができる開咬のなるリスクを高める習慣です。この状態では、前歯で食べ物を噛み切る動作が困難になります。

を前歯で噛む癖や、隙間に押し付ける癖は、前歯間に縦の隙間ができる開咬のなるリスクを高める習慣です。この状態では、前歯で食べ物を噛み切る動作が困難になります。

特に、麺類のすすりや串焼きのかじり取りなどが難しくなる可能性があります。

受け口(反対咬合)

赤ちゃんは通常、舌が上顎について生まれてきますが、授乳や離乳食の与え方が不適切な場合、低位舌になることがあります。低位舌の状態では、舌が下の前歯を押す動きを繰り返し、これが出っ歯や口呼吸、さらには上顎の成長不足につながり、歯並びや噛み合わせの問題を引き起こす可能性があります。また、舌が後方に下がることで受け口になることもあります。

赤ちゃんは通常、舌が上顎について生まれてきますが、授乳や離乳食の与え方が不適切な場合、低位舌になることがあります。低位舌の状態では、舌が下の前歯を押す動きを繰り返し、これが出っ歯や口呼吸、さらには上顎の成長不足につながり、歯並びや噛み合わせの問題を引き起こす可能性があります。また、舌が後方に下がることで受け口になることもあります。

舌で前歯を押すなどの

舌癖や低位舌の治し方

歯科での矯正治療

既に歯並びに問題がある場合は、急速拡大装置やワイヤー矯正、マイオブレース、プレオルソなどの矯正治療が必要です。また、舌の癖を同時に改善することも大切です。

既に歯並びに問題がある場合は、急速拡大装置やワイヤー矯正、マイオブレース、プレオルソなどの矯正治療が必要です。また、舌の癖を同時に改善することも大切です。

口や舌のトレーニング

「あいうべ体操」や「ガムトレーニング」、そして「ベロ回し」を行うことで、舌の筋肉を効果的に鍛えることが可能です。これらの練習は、口を動かすことにより舌の筋力を向上させます。

舌の正しい位置を意識する

舌先が前歯の裏側に近い「スポット」に位置しており、舌全体が上顎に密着している、口が自然に閉じる状態が正しい舌の位置です。

舌が上前歯を押す癖は、歯を傾けて出っ歯を引き起こす恐れがあります。

舌が上前歯を押す癖は、歯を傾けて出っ歯を引き起こす恐れがあります。